编辑:本站编辑 来源:本站原创 时间:2018-06-28 浏览次数:

临入仙居县的天姥山神仙居景区之前,遥望群峰,不禁神驰,想起“云霞明灭或可睹”这句诗,心里思忖:千万勿效颦一些景区,在岩崖上乱刻当代名人达贵墨迹,不乏丑陋,不忍卒观,且将好端端的山色弄得遍体鳞伤。古人有摩崖刻石的风雅,也有官员赋诗题句,但古时官员大多是进士出身,翰墨俱可,不似今人胡乱涂抹,胆子大得很。记得当年韩复榘主政山东时,曾大修泰山古迹,完工后特颁令“除奉令准刊外,无论何人不准题字题诗”。其实韩复榘自己的书法颇有功底,完全不似相声《关公战秦琼》所讥讽的大草包。泰山官宦之流的刻石过多,其实是对自然风光的肆意破坏。

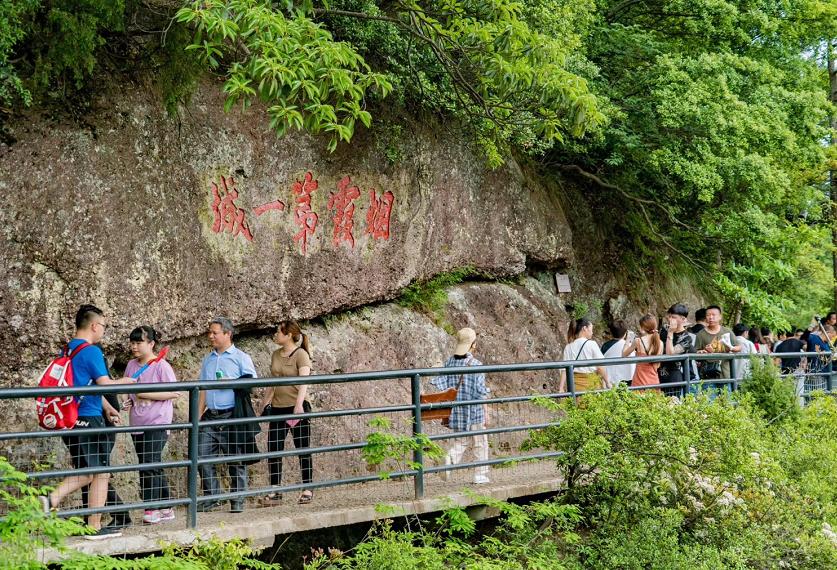

迤逦游山,碧翠入眼帘,郁色遍崖青,摩崖石刻几乎绝迹,这很使我欣慰,也可窥见开发者的良苦用心。当然,也有数处石刻墨迹点缀于山崖,如“烟霞第一城”,本是乾隆年间仙居知县何树萼题于县治东岭文昌阁,本意大概是称誉仙居山水绝佳,“烟霞”古人常用,李白《梦游天姥吟留别》中有“云霞明灭”,也有“烟涛微茫”之句。这五个字被移刻到山中,是否适宜当然仁智各见。但榜书是很难写的,何树萼应是进士出身,书法有功底。明清进士多馆阁体,谈不上优劣之分,但能写擘窠大字还是让人首肯的。置于岩崖,恰如其分。

其实,仙居出过一个元代画史上有地位的柯九思,距“烟霞第一城”崖刻不远,即可见“九思亭”,当是今人为纪念他而建。有亭翼然,杂树掩映,不失为山中一景。记得《历代碑帖法书选》,未收入其书法,大约是柯九思在元代书家中并非一流之故?柯与赵孟頫、鲜于枢、邓文原、康里巎巎、周伯琦、饶介等,风气所至,虽皆师法晋唐,但毕竟柯九思专力画竹、鉴赏,书不列名著,情有可原。因其书作流传稀稀,故坊间似无其书帖印行。《元史》亦无他的传。民国后的《新元史》倒是将他入传,但因撰者柯劭忞是他的后人,后人也考证柯九思只有女儿,抑或族人后裔?其权威性尚存疑。虽然徐世昌以大总统之权势兼与柯劭忞姻亲之情,将《新元史》颁列“二十六史”(含《清史稿》),但终不被后世学界所承认。

柯九思首先是画家,其墨竹有论者谓“文同后一人”,兼擅行楷。与赵孟頫、王铎等类同,以汉人仕元,颇遗后人诟病。柯九思不是正途出仕,“遇文宗皇帝于潜邸,及即位……特授学士院鉴书博士”,应是御用品鉴侍从。三年后被罢官,被劾“性非纯良,行极矫谲,挟其末枝,趋附权门”,他的受宠引起蒙古贵族集团的厌恶,这也影响了明清文人对柯九思的评价。柯九思对仕途较为热衷不可否认,以至于他被罢官之后为他人鉴定字画时还署印“鉴书博士”。晚年绝望始入道教,后人考证他之逝世与服药导致砷中毒有关。

但柯九思在官场并无劣迹,未将他的墨迹摩崖刻石,是源于倪瓒以来对他的贬低?还是因为他只是以鉴赏、绘画知名,其书法未列入元之大家行列?其实封建时代士子求仕途无可指摘,只不过逢到异族入主中原,气节即“人格”便成为千夫所指的标准。我个人认为,譬如在九思亭之侧刻块碑,镌刻他的书画也似无不可,柯九思似乎未写过咏神仙居的诗?可见那时的神仙居大约极少为人所知吧?南宋末年,为避元兵锋焰,文人士子相率南迁,郭沔遁居衡山,“每欲望九嶷,为潇湘之云所蔽”,作琴曲《潇湘水云》以抒故国之思,柯九思不知是否聆听过此曲,曾出仕的他会写出“以寓惓惓之意”的诗吗?

上山时,赫然见到吴昌硕大书“太白梦游处”,吴昌硕是浙江人,逝于1927年,我不知吴昌硕此句是否专为神仙居所题,但他的篆刻、书法、绘画,开宗立派,与任伯年、蒲华、虚谷并列“清末海派四大家”,堪称难以企及的大师,迄今不可望其项背,他的诗词也堪成家,所以被誉为“文人画最后的高峰”“石鼓篆书第一人”。瞻仰他的书法,确令人倍感有雄浑奇崛之气,那种气韵真是大有“霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下”的嘘拂。尤其令人景仰的是,吴昌硕有古代文人投笔从军、参赞戎幕的遗风。甲午之战爆发,吴昌硕挚友、湖南巡抚吴大澂请缨率二十营老湘军出关御倭,并邀吴昌硕出征,协办文书简牍并参佐军机。后兵败吴大澂以“徒托空言,疏于调度”之罪被革职,吴昌硕也扼腕而归。20年后的1912年,69岁的吴昌硕写诗忆甲午从戎:“昨夜梦中驰铁马,竟凭画笔夺天山”,这样炽烈的爱国之情,怎不令人望其墨迹而肃然起敬?其实,山林之间,偶有佳刻,书镌俱美,融之和谐,也不失为一种精神愉悦。纵观神仙居山水之间,石刻绝少,使人可在乎于山青岩秀,眸间甚为惬意。

比如下山时,见到“梦游天姥吟留别”的题刻,则与人有意犹未尽之感,烟霓溪声,云影山色,当然不可一日揽尽,沉吟留别,馀思眷意。细看题款,乃明人张瑞图。经询何以选此人?答:查遍古人墨帖,未见有书李白《梦游天姥吟留别》者,唯张瑞图书诗存世,故摹刻之。此人在中国书法史上的名声当然高于柯九思,但品行争议更甚。他的书法奇逸俊峭,与董其昌、邢侗、米万钟齐名。《明史》有传,但却列入“阉党”,是魏忠贤的“魏家阁老”,以礼部尚书之位参与魏党“机务”。史书称其“依媚取容”,尤其“忠贤生祠碑文,多出其手”,甚为朝臣和士大夫所不齿。在封建时代,结交依附宦官以求仕途升迁,是一种耻辱。明代张居正所为人诟病之一,即结交太监冯保把持朝政。毕竟在魏忠贤专权时,依附者也是少数。所以崇祯皇帝登基,即办“逆案”,张瑞图有所恐惧,两次告退。但在任主考官时,居然徇私,引崇祯大怒,坐实“为忠贤书碑”的“实状”,列“交结近侍又次等论徒三年输赎民”的罪名,被罢官遣归。其隐居晋江故里,优游林壑,常与僧人谈禅,这大概与柯九思去官之后论道的心理相仿佛。但“阉党”的不光彩帽子真的能使他忘情山水?还有与张瑞图同朝的那些前仆后继与魏党抗争的脊梁式人物,大义凛然,眦裂喋血,他怎么可能失忆呢?

张瑞图死后,南明唐王朱聿键为他赐“文隐”谥号,重新祭葬,但这背后有他表兄林欲楫的运作。林是唐王的吏部尚书,且与张瑞图同榜举人、进士,关系甚密,且张瑞图之子又是林欲楫的女婿,故林欲楫以张瑞图曲线“救世”的平反理由当然不被后世所认同。

望着张瑞图的碑刻,大约是小字放大,或许有些失真,但他的书法与为人竟然反差若大,其“奇逸”的定评真是令人感慨不已。古人是很重气节的,其实宋四家“苏黄米蔡”的“蔡”本是蔡京,因其臭名昭著,故换上蔡襄。又如严嵩,书法绝佳,但因其属奸臣,其书法竟至绝迹。峰崖苍苍,草木葱葱,天地钟秀,万物扶助,回首张瑞图刻石墨迹,忽然想起李白诗中恰有“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”之句,张瑞图低首书此句时,何焉心状耶?

青崖不改,碧溪长流。天姥山之所以奇逸,正因李太白的不朽名篇而相得益彰,而无双独绝,“别君去兮何时还,且放白鹿青崖间”,吟诵李太白那瑰丽雄奇的诗句,留连那秀色可餐的滴翠胜景、烟云瀑声,才不枉世间履痕所至、诗意栖身吧?

(作者:朱小平 中国侨联《海内与海外》杂志社负责人兼编辑部主任、北京市政协文史和学习委员会特邀委员、中国文物保护基金会历史文化专家委员会委员、中国作协会员。)